서울의 청춘은 찌질하다

주거비 37.6%, 서울 청년들의 방값 생존기

- 실습기자 나정현

청년들에게 서울은 ‘기회의 도시’다. 좋은 대학, 괜찮은 직장, 더 나은 삶을 기대하며 서울로 향한다. 하지만 서울살이의 첫 관문은 집이다. 입학보다, 취업보다 먼저 ‘살 곳’부터 확보해야 한다. 보증금, 월세, 관리비, 이자. 서울에 발 디딘 청년들은 오늘도 자기 몸 하나 뉘일 공간을 지키기 위해 청춘을 지불한다.

“벌레랑 같이 사는데, 월세는 저만 내요.”

“서울은 아직도 편하지 않아요. 그냥 덜 불편한 곳으로 옮겼을 뿐이죠.”

김승민(29, 가명) 씨는 서울살이 9년 차 직장인이다. 최근 영등포의 5평짜리 원룸 오피스텔로 이사했다. 보증금 1억 6000만 원 중 1억 원은 대출, 나머지는 대학 시절부터 인턴·아르바이트·직장 생활을 하며 모은 자금이다. 매달 대출이자 30만 원, 관리비 15만 원 등 약 45만 원을 지출한다. 오피스텔 전세살이는 대기업에 다니고 난 후에야 가능했다.

“월세 안 나가는 것만 해도 얼마나 다행인지 몰라요.”

하지만 그는 이 집이 ‘안정’이나 ‘여유’를 의미하진 않는다고 말한다.

“그냥 내가 갈 수 있는 집 중 가장 나은 곳일 뿐이에요. 서울은 늘 허겁지겁 살아야 하는 곳이니까요.”

그는 처음 서울에 올라왔을 때 관악구 녹두거리의 4평짜리 반지하에 살았다. 보증금 100만 원, 월세 30만 원. 방에는 벌레가 자주 나왔고, 빨래는 옥상에 널었다.

“비 오는 날이면 빨래가 다 젖었고, 입으려던 옷에서 쉰내가 났어요. 빨래 널어놓고 돌아와 과제하다가 창 밖을 보고 절망하던 날들이 하루이틀이 아니에요.”

그 시절엔 과외와 아르바이트로도 생활이 빠듯했다. 군 복무 때 모은 800만 원은 금세 월세로 사라졌고, 생활비를 줄이려 하루 한 끼만 먹던 날도 많았다. 그는 결국 빈혈 진단을 받았다.

“서울에서 집 없는 청년은 무조건 아끼려고 해요. 번 돈의 절반이 집에 들어가니까요. 자연스럽게 먹는 것부터 줄이게 되죠.”

청년 1인 가구, 주거비 월소득의 37.6%

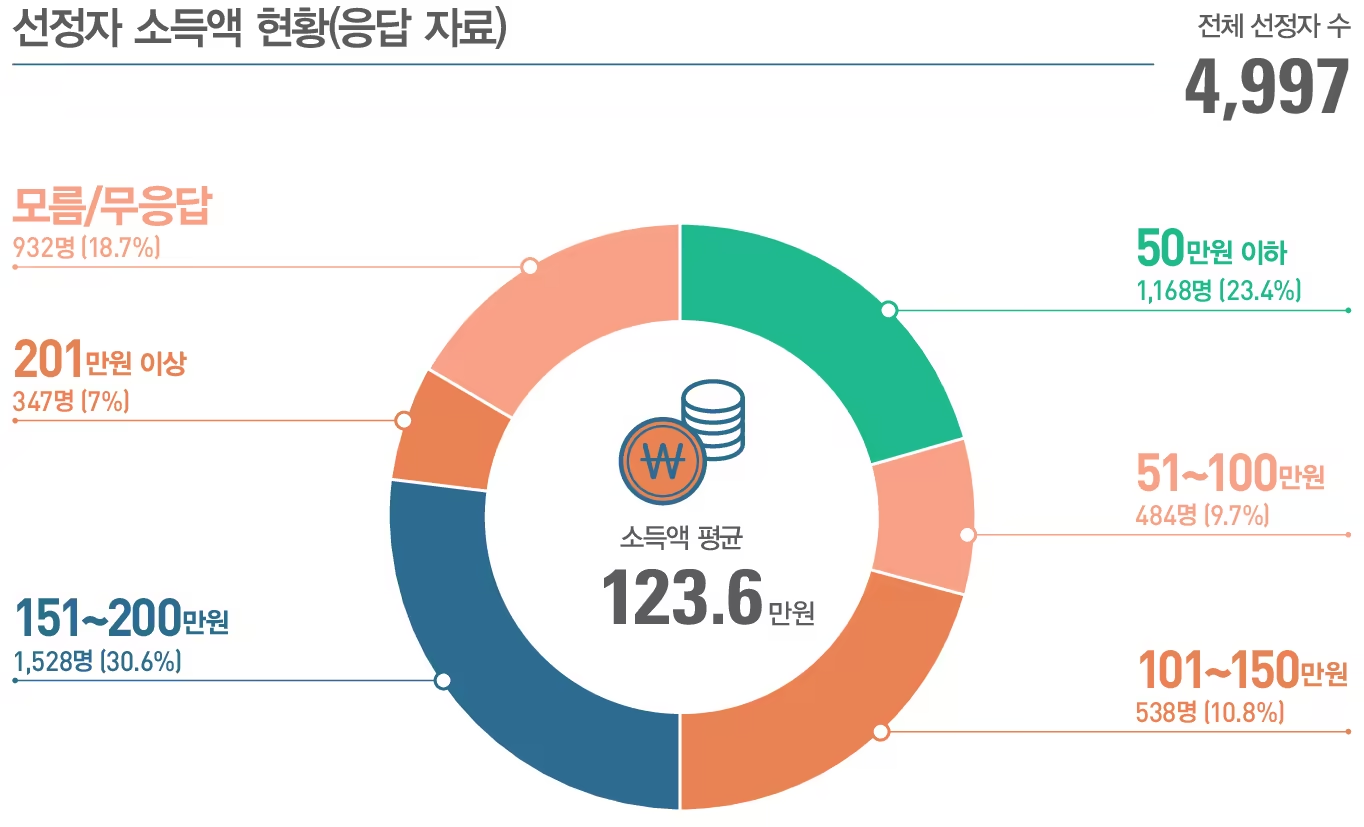

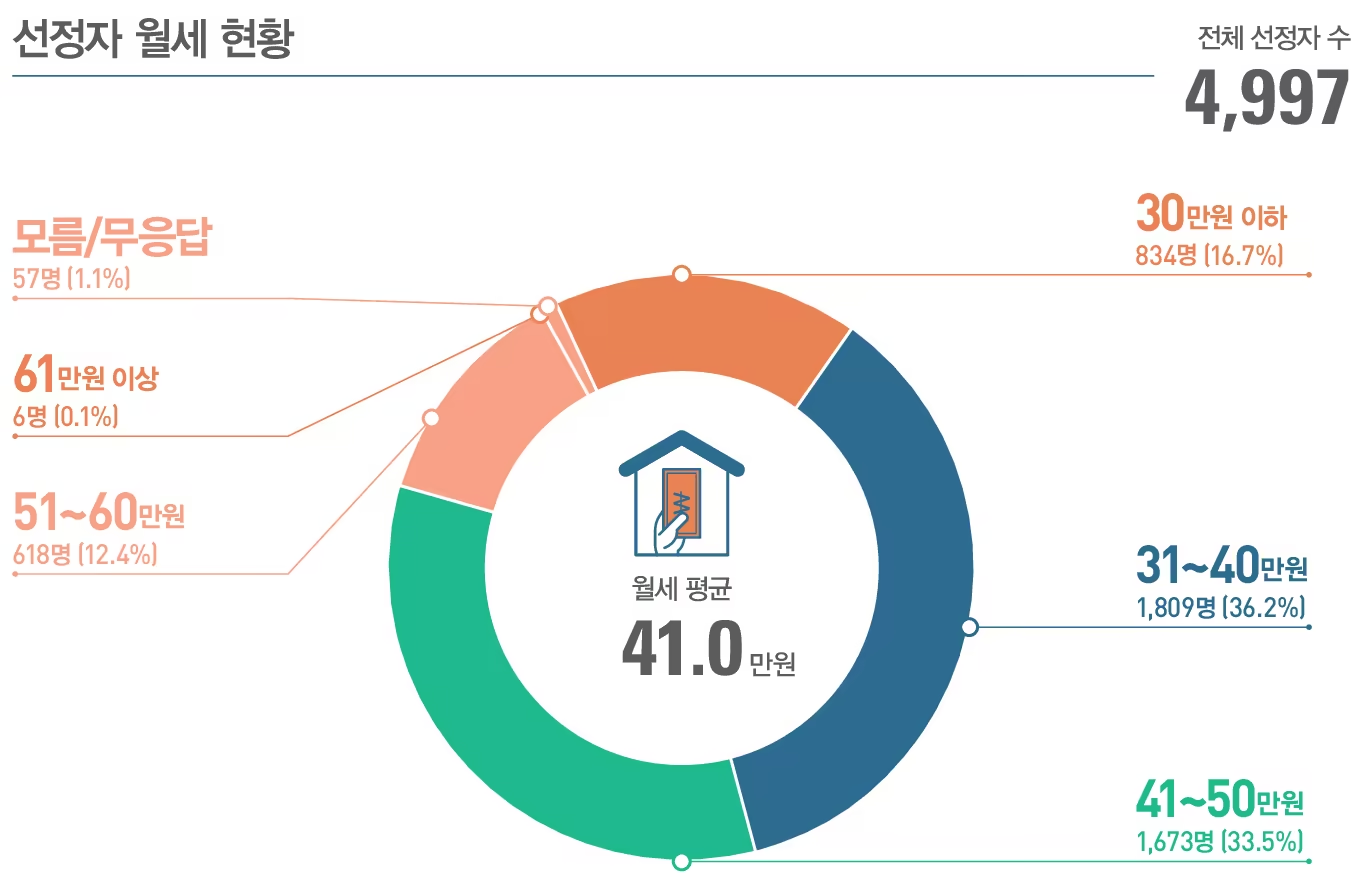

서울에 사는 청년들에게 방값은 한 달을 버틸 수 있을지 가늠하게 해주는 생존의 지표다. 서울시가 실시한 ‘서울 청년월세지원 신청자 조사(2020년)’에 따르면, 청년들의 평균 월소득은 123만 6천 원. 월평균 주거비는 약 46만 5천 원으로, 소득의 37.6%에 달했다. 이 중 월세는 평균 41만 원, 관리비는 5만 5천 원이었다.

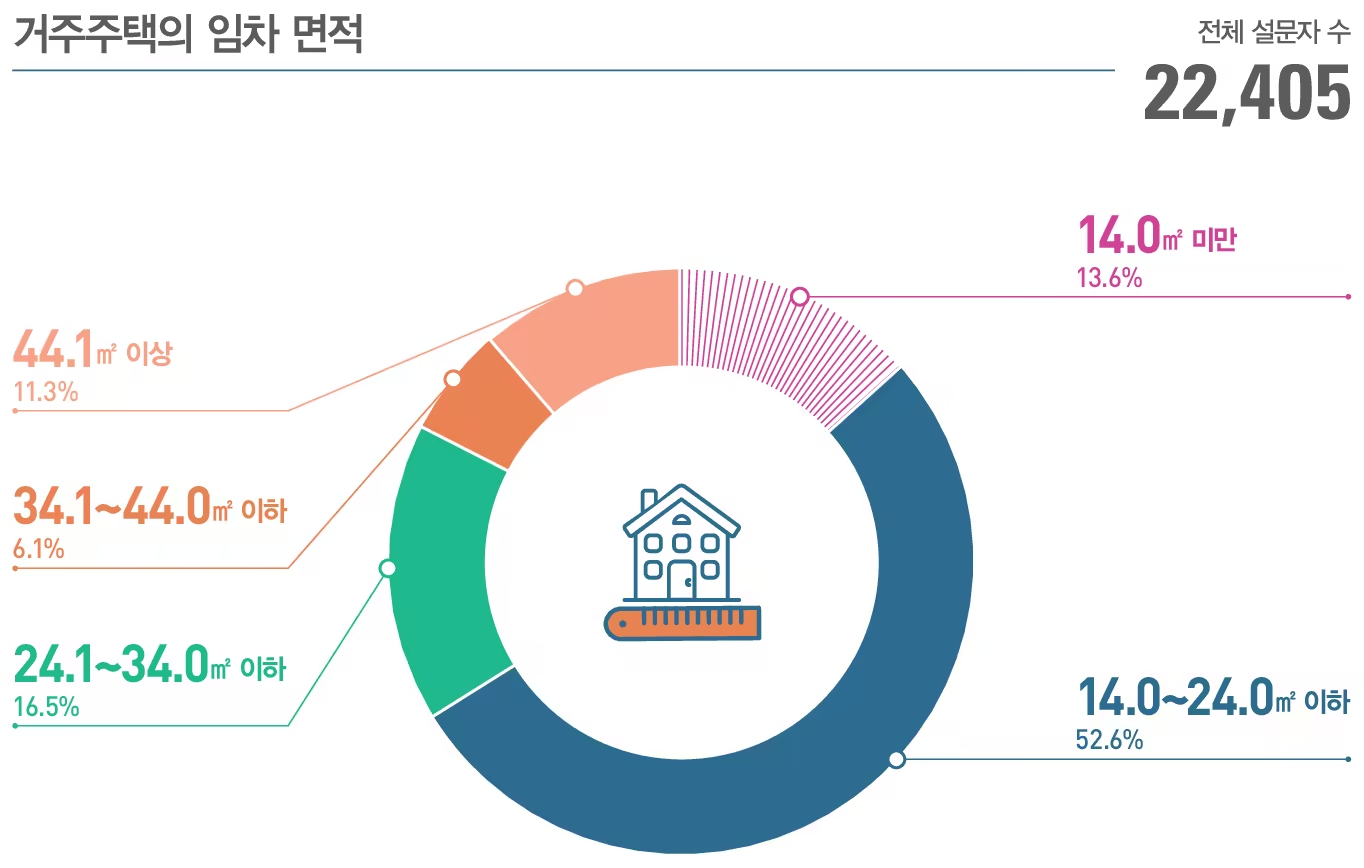

응답자들이 살고 있는 집 규모는 7.3평(24㎡) 이하가 66.2%, 4.2평(14㎡) 미만이 13.6%였다. 지하나 옥탑방에 사는 사람은 14.6%였다. 보증금은 500만 원 이하가 전체의 절반(49.1%)을 차지하며, 나머지는 보증금 1천만 원대였다.

※ 출처 = 서울주거포털, 서울 청년월세지원 신청사 조사

높은 주거비 부담 속에서, 서울시는 청년들을 위해 ‘공공임대주택’ 정책을 운영하고 있다. 대표적으로는 청년안심주택, 청년전세임대 등이 있다.

청년안심주택은 서울주택도시공사(SH)가 기존 주택을 사들이거나 임차한 후, 리모델링을 거쳐 청년들에게 저렴한 임대료로 제공하는 방식이다. 청년전세임대는 LH가 청년이 원하는 집의 전세금을 지원하고, 청년은 그에 따른 임대료만 납부하는 구조다.

서울시는 지금까지 청년을 위한 공공임대주택 약 1만 9천 호를 공급했다. 2026년에 5천 호를 더 늘릴 계획이다. 2025년 3월 서울에 거주하는 청년 1인 가구는 202만 6982세대(행정안전부 주민등록 인구통계), 청년들이 청년주택에 들어가 살기는 하늘의 별따기일 수밖에 없다. 송파구 석촌동에 나온 도시형 생활주택은 단 1 가구에 1,250명이 몰렸다. 39㎡에 보증금 100만 원, 월 임대료 68만 원이었다.

“혼인신고 먼저 했어요” - 입주를 위해 당긴 결혼

임연호(30, 직장인, 가명)씨는 2년 전, 청년주택 지원 8번째 만에 운 좋게 신혼부부 전형으로 1.5룸짜리 SH 역세권 청년주택에 당첨되었다. 입주를 위한 증빙 서류 마련을 위해 혼인신고가 필수였기 때문에, 임연호 씨는 결혼식 계획보다 먼저 혼인신고를 했다.

“만약 아이가 생기면 여기서 살긴 어렵죠. 적어도 안방, 아기방은 따로 있어야 하니까요.”

입주 이후 자녀 계획을 세우며 더 넓은 청년주택에 지원서를 10번 넘게 넣었지만, 모두 떨어졌다. 그는 집을 새로 구하기 전까지는 자녀 계획을 미뤄야 할 것 같다고 전했다.

서울대입구역 인근의 6평 남짓한 LH 전세임대 주택에서 거주 중인 최우혁(28, 취업준비생, 가명)씨는 보증금 8,500만 원 중 200만 원만 본인이 부담했다. 나머지는 LH가 지원했고, 매달 약 10만 원의 이자와 함께 관리비와 공과금 등을 포함해 월 35만 원가량을 지출하고 있다. 물론, 주거 환경 측면에서는 여러 가지 불편이 있기는 하다.

“욕조에 균열이 가 있어서 물이 새요. 집주인한테 고쳐달라고 했는데 ‘씻는 데 문제없잖아요’라고 하더라고요.”

결국 그는 욕조에 방수 테이프를 붙이고 샤워를 한다.

옵션으로 제공된 냉장고는 입주 당시부터 고장 난 상태였지만, 계약서에는 ‘고장 시 본인이 책임’이라는 조항이 있어 결국 중고로 알아보는 중이다.

“그래도 싸니까 만족해요.”

이렇게 저렴하게 청년에게 주택에 살 기회를 주는 청년주택 정책이지만, 막상 신청하려고 하면 관련된 정보를 얻기 힘들어 곤란을 겪는 경우다 많다. 서울 관악구 신림동의 SH 청년안심주택에 사는 송민규(26, 취업준비생, 가명)씨는 신청 과정부터 쉽지 않았다고 말한다.

“공식 사이트에서 정보를 찾는 게 어려웠어요. 안내 페이지가 복잡한 데다, 정작 궁금한 부분에 대한 설명은 빠져 있었거든요.”

결국 그는 청년주택 관련 유튜브 영상, 블로그, 인스타 계정을 샅샅이 뒤져 며칠을 공부하고 난 후에야 신청 절차를 이해할 수 있었다. 재계약 시점에도 사정은 다르지 않았다. 그는 “청년안심주택에 2년 거주한 뒤 재계약을 하려고 했는데, 어디에 연락해야 하는지조차 명확하지 않았다”라고 말했다.

특히 그는 곧 군 입대를 앞두고 있어, 관련 절차를 알아보려 SH 측에 문의했다. 그러나 돌아온 답은 예상 밖이었다.

“담당자도 정확히 모르겠다면서, ‘군대 가면 집 빼야 되는 거 아니에요?’라고 반문하시더라고요.”

이후에도 관련 안내는 받지 못한 상태다.

송 씨는 “청년을 위한 제도라면, 청년의 생애주기에 맞춘 정보 제공과 대응 체계가 먼저 갖춰져야 한다”라고 말했다.

닭장 같은 원룸에서 그래도 내일을 꿈꾼다

“꼭 닭장 속의 닭이 된 기분이에요.”

민서연(22, 대학생, 가명)씨는 서울대입구역 바로 뒤편에 위치한 4.5평짜리 SH 역세권 청년주택에 거주 중이다. 접이식 식탁과 세탁기, 냉장고 등 기본 옵션이 갖춰져 있지만, 빨랫대를 펴면 방 안을 자유롭게 오가기도 힘들다. 그녀는 이 작은 방에서 방송국 취업을 꿈꾸며 서울에서 버티고 있다.

“서울살이란 방값에 나의 청춘을 바치며 궁핍을 견뎌내는 일 같아요. 그래도 꿈을 이루려면 이 공간에서라도 버텨야죠.”

서울살이 청년들이 생각하는 집에 대한 이야기를 듣고 싶어 서울대학교 재학생 10명과 집에 대한 인터뷰를 진행했다. ‘집’은 단순한 주거 공간이 아니라, ▷ 가장 자유롭고 편한 공간 ▷ 쉴 수 있는 공간 ▷ 나를 지킬 수 있는 마지막 울타리라는 답이 돌아왔다.

또 ‘어떤 집에 살고 싶은가’라는 질문엔 ▷ 잠자는 곳이 분리된 집 ▷ 내 물건을 펼쳐놓을 수 있는 집 ▷ 냄새 없고 벌레 없는 집 ▷ 치안이 좋은 집이라고 대답했다.

넓은 평수나 인테리어보다, 하루를 무사히 보낼 수 있는 최소한의 조건을 갖춘 집에 대한 희망이 많았다.